|

ある日、職場の昼休みの散歩用にとミノルタコードを持っていったのですが、さて1枚目を写すぞと巻き上げようとすると「ゴリゴリゴリゴリ」というステキな音を立てて巻き上げが死亡してしまいました。そんなわけで帰宅後に持ち帰り、巻き上げの修理と相成ったわけです。実は実際の修理時には撮影し忘れたのですが、シボ革の張替え時に再解体して撮影しなおしてあります。

ミノルタコードはミノルタフレックスの廉価版として元々生まれたのですが、戦前から千代田光学精機は二眼レフにオートマット機構を組み込んできました。実際にはSTART位置合わせがいるのでセミオートマットなんですけどね。その辺の機構にも興味があって解体してみたかったのもありました。

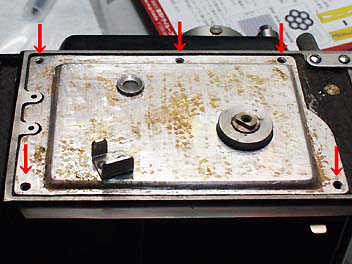

さて解体ですが、まずストラップの吊り金具を外し、カニ目レンチで巻き上げクランクの固定ネジと巻き上げクランクを外します。そしてシボ革の辺縁部を剥がすと赤矢印で示した5本のネジが見えるので、それを抜き取ります。そのままだと巻き上げ部を蓋しているアルミ板がはずれないので、下側のシボ革をカットするか、ある程度剥がしてあげます。するとぱかっと巻き上げ側の蓋が外れます。

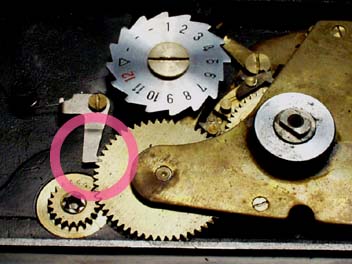

巻き上げ不具合の原因はコイツ、逆転防止爪でした。スプリングとてこの原理でギアに押し付けられているのですが、この大きな真鍮のギアが乗ってる真鍮板が弱ってきており、巻上げ時にブレが発生します。外側にブレた時にギア板とダイキャストの隙間にこの爪がもぐりこんで巻き上げ時の異音発生と巻き上げ不能の原因となっていたのでした。応急処置ということでギアを支えている真鍮板がぶれないようにするため、外蓋のギア軸と当たるあたりに1mmのモルトを1cm四方で貼り付けておきました。今のところこれでフィルム3本通しましたが問題ありません。

数字がかかれているぎざぎざの円盤はコマ数カウンターなのですが、ここにオートマットの味噌がありました。巻き上げるごとにアームがコマ数カウンターを蹴り飛ばして回転させるのですが、その際に巻き上げ軸の根本にあるらチェットの位置をコマ数カウンターが動かしていくのです。1コマ進むごとに巻き上げ量が微減していくという仕組み。START位置から1枚目までの巻き上げ量も3回でキッチリ頭が出るような設計になっています。単純だけど確実な機構という意味ではZorki-4やバルナック・ライカにも通じるところがありますね。

今回右側もシボ革を剥がしてしまいましたし、以前にスローの修理時に前板のシボ革も剥がしています。どうせならってことでこの際ついでなので、左右と前面、ウェストレベルファインダーのシボ革を張り替えてみました。材料は各所でネタに使われている100均ショップのバインダー。B5サイズのものから二眼レフだと5台分以上は取れると思います。一眼レフやレンジファインダーならもっと取れるんじゃないですかね。シボ革張替えに合わせてダイキャストの地金で意匠を形成してる部分もある程度磨きだしし、再組み立てして整備完了です。これで当面は安心して使えそうです。

テイクレンズ側についてるのは沈胴エルマーやIndustar-22、Industar-10に使うカブセの36mmフード。意外とぴったりでした。 |