| EN125-2A ライトバルブのH4R化 |

LastEdit:H21/04/15 |

リファラ見てたら2chのEN・GNスレに出ていたようで、憶測記述っぽいのもあったので追記しますた。

|

EN125に付いてるバルブってヨーロッパの35/35Wの白熱灯仕様という奴でして、古いヨーロッパ車やFZRシリーズ・XTZ750の一部の仕様地など、国産車にも採用されていたバルブです。でまぁ、標準で使われているバルブはそういうシロモノなのですが、リフレクターを引っこ抜いてバルブを抜き去ろうとすると、バルブがこんなアダプタを経由してリフレクターに突き刺さってるんですよねぇ。この形、どっかで見たことありませんか?そう、乗用車などに普通に使われているハロゲン球、H4・H4Uと似た形をしてるんですよ。 EN125に付いてるバルブってヨーロッパの35/35Wの白熱灯仕様という奴でして、古いヨーロッパ車やFZRシリーズ・XTZ750の一部の仕様地など、国産車にも採用されていたバルブです。でまぁ、標準で使われているバルブはそういうシロモノなのですが、リフレクターを引っこ抜いてバルブを抜き去ろうとすると、バルブがこんなアダプタを経由してリフレクターに突き刺さってるんですよねぇ。この形、どっかで見たことありませんか?そう、乗用車などに普通に使われているハロゲン球、H4・H4Uと似た形をしてるんですよ。 |

んでもってリフレクターの裏側を見てみると、やっぱりアダプターがなければH4の形をしていますよね。でも形がちょっとヘン。H4RはH4とちがい、下のツバの角度が違うんです。だからH4とH4Rの互換性がないんですよ。ちなみにピンアサインは同じです。

で、ちょっとだけ考えたらすぐわかる話ですが、灯体側がH4R対応ってことは、白熱灯の口金からH4系への変換ハーネスさえ組んでしまえば、あとはバルブを仕入れてくるだけって寸法なんです。そんなわけで作っちゃいました(笑

090813追記

ヤマハの4YR-FZ400みたいなH4Rだと受け口にリングがあるのでH4Uの爪を加工してって技が使えますが、EN125の燈体は素通しの穴が開いているだけなので、その手が使えません。というか自分でやって使えなかったので仕方がなくH4Rを選択したというのが真相です。はい。 |

|

これがその変換ハーネスの本体側。黒がアース、白がハイビーム、黄色がロービームだったかな。実はよく覚えてません。

もともとのハーネスはスモールライトのGNDもライトのGNDと同じラインに繋がっていますので、2端子ギボシを使い、ライト側とスモール側の両方からGNDを引けるようにしてあります。ここは元のハーネスをぶった切って作ってあります。 |

|

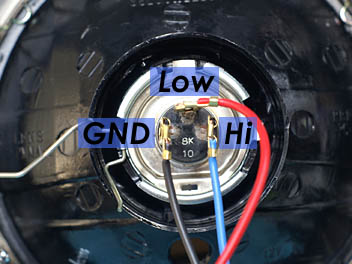

ちなみにH4のピンアサインはこれ。H4、H4U、H4Rみ〜んな同じなのですよ。H4のコネクタ自体はデイトナから出ていますので、あとは0.75sqあたりのケーブルを仕入れてきてちまちまと工作し、もともとのハーネスをぶった切って作った変換ハーネスと接合して組み戻せば終わりです。

今回はHMマツシマのH4Rのノーマルハロゲン、60/60Wを選択しましたが、兎に角もう光の暴力と言っても過言ではないくらい猛烈に明るくなります。なんせ60Wの光量にマルチリフレクターですからね。反面、灯体の中に熱がこもってしまうので、そのうち灯体が溶融するのも時間の問題と思われます。解け落ちたらそんときゃぁタケガワかどっかの150mmのH4灯体に交換しちゃいますよ。すでにハーネスはH4化されてるわけだし。

とりあえず4ヶ月ほど使った感じでは灯体が溶解するような気配もなく、電力不足って気配もなく、普通に使えています。 |

|

| (C)1998/2009 Takayuki Kazahaya |

|